Mondelēz International in Italia ha ricevuto l’HR Innovation Award 2022, per la categoriaValorizzazione delle diversità, inclusione e benessere indetto dall’Osservatorio HR Innovation Award del Politecnico di Milano. L’azienda è stata premiata nell’ambito del convegno organizzato dall’università, per il progetto realizzato insieme a Lifeed.

Mondelēz ha infatti attivato, tra il 2020 e il 2022, due percorsi di formazione in collaborazione con Lifeed, dedicati al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze soft che le persone sviluppano nella vita privata, che possono essere riconosciute ed applicate anche in ambito lavorativo. Il primo percorso è dedicato alla valorizzazione dei caregiver, rivolto a tutti i collaboratori che si prendono cura di altre persone, sviluppando capacità e competenze utili anche nella sfera professionale.

Il monitoraggio costante dei dati di engagement ha rilevato che l’85% delle persone coinvolte ha espresso maggiore benessere e vicinanza all’azienda, ha aumentato il senso di responsabilità, capacità di leadership e decision-making.

L’ottimo risultato ha spinto Mondelēz a estendere la soluzione di self-coaching a tutta la popolazione aziendale con l’obiettivo di sviluppare una maggiore sinergia vita-lavoro e di esplorare le dimensioni identitarie delle persone valorizzando la loro unicità e i talenti nascosti.

“Da anni in Mondelēz International in Italia ci dedichiamo all’ascolto delle nostre persone e alla promozione di azioni tese a sostenere il nostro benessere. I master Lifeed si inseriscono nell’offerta aziendale di welfare – come il programma rivolto alla genitorialità serena – e di well-being, volta a sostenere le persone valorizzandone le competenze soft che emergono dalle innumerevoli esperienze di vita. Riconoscere le dimensioni identitarie espresse delle persone crea una maggiore sinergia tra lavoro e vita privata che fa sentire ciascuno riconosciuto e come tale incluso”, racconta Olga Lo Conte, People Lead di Mondelēz per l’Italia.

Tra i benefici, la possibilità di analizzare i dati aggregati della piattaforma sulla quale vengono organizzati i contenuti digitali per far emergere tendenze e valori condivisi dalla popolazione aziendale. Inoltre, i dati permettono di misurare e migliorare l’engagement dei partecipanti ai percorsi. Il beneficio più importante ottenuto attraverso il progetto è rappresentato dall’aumento della consapevolezza che le persone hanno rispetto alle loro competenze e abilità trasversali sviluppate al di fuori del contesto organizzativo.

“Non è solo una ragionevole intuizione: i dati che osserviamo ogni giorno in Lifeed e l’esperienza di aziende come Mondelēz dimostrano che riconoscere e valorizzare ciò che le persone sono fuori dal lavoro porta dei grandi benefici in termini di coinvolgimento, benessere e sviluppo di competenze”. Così ha commentato Chiara Bacilieri, Head of Data di Lifeed: “Per questo siamo felici del riconoscimento ottenuto da Mondelēz, che consideriamo una delle realtà più attente a prendersi cura delle proprie persone e più impegnate in questo processo di cambiamento culturale nel nostro Paese”.

L’HR Innovation Award, nato nel 2011, ha come obiettivo quello di creare conoscenza e promuovere la condivisione dei progetti di innovazione e miglioramento dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane, grazie all’adozione delle più innovative tecnologie digitali.

Milano, 12 maggio 2022 – Mondelēz International in Italia ha ricevuto l’HR Innovation Award 2022, per la categoriaValorizzazione delle diversità, inclusione e benessere indetto dall’ Osservatorio HR Innovation Award del Politecnico di Milano. L’azienda è stata premiata oggi, nell’ambito del convegno organizzato dall’università, per il progetto realizzato insieme a Lifeed, società di education technology a impatto sociale.

Mondelēz ha infatti attivato, nel corso degli ultimi due anni, due percorsi di formazione in collaborazione con Lifeed, dedicati al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze soft che le persone sviluppano nella vita privata, che possono essere riconosciute ed applicate anche in ambito lavorativo. Il primo percorso è dedicato alla valorizzazione dei caregiver, rivolto a tutti i collaboratori che si prendono cura di altre persone, sviluppando capacità e competenze utili anche nella sfera professionale. Il monitoraggio costante dei dati di engagement ha rilevato che l’85% delle persone coinvolte ha espresso maggiore benessere e vicinanza all’azienda, ha aumentato il senso di responsabilità, capacità di leadership e decision-making. L’ottimo risultato ha spinto Mondelēz a estendere la soluzione di self-coaching a tutta la popolazione aziendale con l’obiettivo di sviluppare una maggiore sinergia vita-lavoro e di esplorare le dimensioni identitarie delle persone valorizzando la loro unicità e i talenti nascosti.

Il racconto del progetto è disponibile nelle pagine dell’Osservatorio HR Innovation Practice

“Da anni in Mondelēz International in Italia ci dedichiamo all’ascolto delle nostre persone e alla promozione di azioni tese a sostenere il nostro benessere. I master Lifeed si inseriscono nell’offerta aziendale di welfare – come il programma rivolto alla genitorialità serena – e di well-being, volta a sostenere le persone valorizzandone le competenze soft che emergono dalle innumerevoli esperienze di vita. Riconoscere le dimensioni identitarie espresse delle persone crea una maggiore sinergia tra lavoro e vita privata che fa sentire ciascuno riconosciuto e come tale incluso.” – Olga Lo Conte, People Lead di Mondelez per l’Italia.

Tra i benefici, la possibilità di analizzare i dati aggregati della piattaforma sulla quale vengono organizzati i contenuti digitali per far emergere tendenze e valori condivisi dalla popolazione aziendale. Inoltre, i dati permettono di misurare e migliorare l’engagement dei partecipanti ai percorsi. Il beneficio più importante ottenuto attraverso il progetto è rappresentato dall’aumento della consapevolezza che le persone hanno rispetto alle loro competenze e abilità trasversali sviluppate al di fuori del contesto organizzativo.

“Non è solo una ragionevole intuizione: i dati che osserviamo ogni giorno in Lifeed e l’esperienza di aziende come Mondelēz dimostrano che riconoscere e valorizzare ciò che le persone sono fuori dal lavoro porta dei grandi benefici in termini di coinvolgimento, benessere e sviluppo di competenze.” Così ha commentato Chiara Bacilieri, Head of Data di Lifeed: “Per questo siamo felici del riconoscimento ottenuto da Mondelez, che consideriamo una delle realtà più attente a prendersi cura delle proprie persone e più impegnate in questo processo di cambiamento culturale nel nostro Paese.”

L’HR Innovation Award, nato nel 2011, ha come obiettivo quello di creare conoscenza e promuovere la condivisione dei progetti di innovazione e miglioramento dei processi di gestione e sviluppo delle risorse umane, grazie all’adozione delle più innovative tecnologie digitali.

Incontro internazionale con investitori e business angel

Milano, 9 maggio 2022 – Riccarda Zezza, fondatrice e Ceo di Lifeed, è l’unica imprenditrice europea invitata alla CooleyED Edtech Pitch Night, che si terrà a San Francisco l’11 maggio.

La prestigiosa serata mette a confronto imprenditori e startupper di tutto il mondo con società di venture capital e business angel per presentare le loro soluzioni all’avanguardia nell’ambito dell’educazione e della formazione tecnologica. Si tratta di uno dei più importanti eventi internazionali, organizzato dallo studio legale Cooley LLP, specializzato nella consulenza per aziende innovative, in particolare nella tecnologia, nelle scienze della vita e nelle industrie ad alta crescita. L’incontro è seguito da investitori da tutto il mondo e offre un’importante occasione di visibilità ad aziende selezionate in rapido sviluppo.

Dopo la parte di presentazione, i partecipanti avranno l’opportunità di fare rete con le società presentatrici, gli investitori e gli altri partecipanti.

Riccarda Zezza ha fondato nel 2015 Lifeed, la prima piattaforma di self coaching che rivela le competenze soft migliorate dalle esperienze di vita. Lifeed ha sviluppato il Life Based Learning®, un metodo di apprendimento innovativo che attiva il potenziale formativo delle esperienze di vita: la pratica quotidiana rende la formazione rilevante e continua, migliorandone l’efficacia e aumentando benessere e consapevolezza dei partecipanti.

Il 70% dei talenti delle persone sono sviluppati nei ruoli “non professionali”, che spesso le persone non sanno di avere e che le aziende non rilevano con i programmi tradizionali. I dati di impatto dimostrano che Lifeed attiva questi talenti nel 71% dei casi, migliorando l’engagement e il benessere delle persone coinvolte. L’86% dei partecipanti rivela di sentirsi più vicino all’azienda e il 90% delle persone dichiara livelli di benessere più alti.

Con questo metodo oggi Lifeed ha coinvolto 80 aziende, formando oltre 30.000 persone in Italia e nel mondo.

Riccarda Zezza e Lifeed nel corso degli anni hanno ricevuto diversi premi, tra cui l’Ashoka Fellowship (2016), lo UBS Social Innovation Award (2017) e il Social Impact Award del Sole24Ore (2018).

Nel 2018 è stata premiata da Fortune Italia come “Most Influent and Innovative Woman e indicata da Citi Foundation tra le 40 imprenditrici che stanno modificando l’innovazione di genere nel mondo. Nel 2021 l’European EdTech Alliance annovera Riccarda Zezza tra le 14 fondatrici più rilevanti di startup nel mercato EdTech europeo.

I carichi di cura familiari continuano a pesare maggiormente sulle spalle delle donne, in particolare delle madri, con un impatto negativo sul fronte occupazionale: delle 42mila dimissioni di genitori di bambini da zero a tre anni nel 2020, il 77,4% è rappresentato dalle mamme (Ispettorato nazionale del lavoro).

Eppure i dati dell’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed raccontano che le madri, se viste e valorizzate dalle aziende, possono dare un contributo positivo in ambito professionale, partendo proprio dalle competenze sviluppate nell’esperienza genitoriale. L’82% delle mamme coinvolte nei percorsi Lifeed ha scoperto di avere più forza di quanto credesse e di possedere capacità che non pensava di avere. Anche le competenze di leadership risultano più elevate per chi si prende cura di qualcuno, in particolare i neo genitori.

Come possono quindi essere valorizzate nelle imprese le esperienze di vita e le competenze delle collaboratrici madri? Se ne è discusso nel corso del Caring Company Digital Talk Le competenze delle madri trasferite sul lavoro promosso da Lifeed e moderato da Chiara Sivieri, Customer Executive di Lifeed, attraverso le testimonianze di manager di importanti aziende.

Dall’analisi dell’Osservatorio vita-lavoro Lifeed è emerso che l’80% delle madri sente di mettere i propri bisogni e desideri sempre al secondo posto, poiché il tempo per sé è vissuto con conflittualità e senso di colpa.

Le motivazioni? Manca una cultura della cura di sé, considerata come qualcosa di opzionale, non prioritario e che non genera produttività. La cura di sé è percepita come un’azione egoista, uno sfizio o qualcosa di sterile. Quasi tutte le mamme (98%) vivono il tempo dedicato alla cura di sé come tempo sottratto ad altro, considerato più importante: la cura familiare, della casa o il lavoro. Per i papà, questa percezione è emersa nel 65% dei casi (il 33% in meno rispetto alle mamme).

A questo si aggiunge un motivo più pratico che porta le mamme a essere così poco propense a prendersi cura di sé: la mancanza di tempo, riportata da oltre la metà delle madri (55%), si traduce nella creazione di una gerarchia di priorità dove la cura di sé finisce all’ultimo posto rispetto a compiti e bisogni considerati prioritari. La mancanza di tempo è riportata anche dai padri, nel 30% dei casi (-25% rispetto alle madri).

Ma i dati dell’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed dimostrano che il tempo dedicato a se stesse e alla cura di sé, inteso come parte integrante della quotidianità, oltre a migliorare il benessere allena nelle madri sei competenze fondamentali, utili anche nel mondo del lavoro: capacità di iniziativa (88%), innovazione (65%), attenzione (54%), gestione dello stress (45%), sicurezza di sé (25%) e competenze relazionali (20%).

L’attività di cura (dei figli e degli anziani) è maggiormente a carico delle donne, che ricoprono diversi ruoli privati e professionali contemporaneamente. In mancanza di servizi messi a disposizione dallo Stato, il welfare aziendale può essere una soluzione molto efficace per prendersi cura di chi si prende cura, sostiene Sabina Tarozzi, Responsabile Programmi di Welfare di UnipolSai. Ciò significa costruire una cura a diversi livelli: familiare, sociale, aziendale. Per farlo, è necessario cambiare il paradigma sul senso di colpa legato al prendersi cura di sé che, secondo Tarozzi, in realtà è un atto di altruismo perché permette alle madri di stare meglio e di avere più energie per dedicarsi agli altri.

La chiave è dunque lavorare sul superamento degli stereotipi, trasformando l’egoismo in altruismo. Per avere la forza di ‘mettere insieme tutto’, è necessario che innanzitutto le madri si curino del proprio benessere personale. Per Tarozzi, anche il cosiddetto ozio creativo genera competenze e benessere. Avere strumenti aziendali che favoriscono la sinergia vita-lavoro è un aiuto fondamentale per far emergere la ricchezza dell’esperienza della genitorialità. Non separare come due ‘silos’ le dimensioni di madre e professionista permette di stare meglio: per raggiungere questo obiettivo, serve attivare un circolo virtuoso di sinergia vita-lavoro.

Nel welfare aziendale di UnipolSai, la genitorialità e il caregiving sono i due pilastri della cura. L’obiettivo dei servizi e strumenti messi a disposizione dei dipendenti genitori e caregiver è quello di legittimare la cura, scevra da sensi di colpa, per alleggerirne il peso e far fiorire le persone.

L’altruismo legato alla cura di sé può anche essere definito un ‘egoismo gentile’, afferma Martina Borsato, Data Strategist di Lifeed, spiegando che nelle madri viene spesso premiato il sacrificio, ma ciò fa perdere loro una parte della propria identità. Maturare la giusta consapevolezza dei propri ruoli aiuta a creare una rete di alleanze familiari (per esempio facendo più spazio ai papà), ma anche sociali (dalle maestre dei figli alla tata) e professionali con capi e manager in grado di valorizzare la maternità.

Quando si realizza tutto ciò, le madri non si sentono più indispensabili e questo ‘passo di lato’ serve ad alleggerire il peso e lo stress, oltre a garantire un sistema più sano che può funzionare anche senza di loro.

Come sottolinea Alice Brioschi, Curatrice editoriale, tra gli altri, del libro Non sei il tuo senso di colpa (Prospero Editore), la cultura negativa attorno a questo tema accentua i problemi e il senso di colpa delle madri, che ricoprono contemporaneamente altri ruoli ‘energivori’ legati a lavori, amicizie, passioni o altri interessi.

Anche utilizzare parole corrette serve a cambiare paradigma su questo argomento, avendo il coraggio di far emergere i sentimenti negativi legati all’essere madre, perché la maternità non può essere considerata sempre un’esperienza positiva.

Dare voce al senso di colpa, renderlo palese condividendo l’esperienza con altre mamme, è utile per superarlo. Secondo Francesca Martino, Coordinatrice Spazio Donna Milano di WeWorld, è importante che le madri sappiano ritagliarsi spazio e tempo di piacere nella propria vita perché questo le rende più motivate, creative, produttive e concentrate. In questo modo, anche la percezione dello spazio e tempo si dilata e consente di avere più energie.

Per ritagliarsi un’autonomia serve costruirsi attorno una rete di sostegno, anche perché le conseguenze della pandemia hanno accentuato le situazioni negative delle donne madri che erano già in difficoltà. Individuare le loro risorse e farle emergere, secondo Martino, fa sentire le donne più competenti: un lavoro su di sé, che metta al centro la cura personale, è la chiave per riconoscere il proprio valore e farlo fiorire.

IL SENSO DI COLPA CHE NEI PADRI NON C’È

Maternità e cura di sé, Lifeed presenta i nuovi dati dell’analisi dell’Osservatorio Vita – Lavoro

L’88% delle donne riconosce che prendersi cura di sé genera capacità di iniziativa e energia positiva

Milano, 04 maggio 2022 – L’80% delle madri sente di mettere i propri bisogni e desideri al secondo posto, poiché il tempo per sé è vissuto con conflittualità e senso di colpa. Quasi tutte (98%) vivono la cura familiare, della casa o il lavoro come prioritario a differenza dei papà, che hanno questa percezione solo nel 65% dei casi (il 33% in meno rispetto alle mamme).

Tra le motivazioni, la mancanza di tempo è riportata da oltre la metà delle madri (55%), ma anche in questo caso la percezione è diversa tra i genitori: solo il 30% dei padri (-25% rispetto alle madri) dichiara di non avere abbastanza tempo per prendersi cura di sé.

Sono questi alcuni dati emersi dalla nuova analisi di Lifeed, condotta su un campione di 400 mamme (di età compresa tra 28 e 55 anni) che hanno partecipato a un percorso sulla maternità e la cura di sé. A loro è stato chiesto di riflettere su come vivono il tempo dedicato a sé stesse e sulle competenze di cui si sentono arricchite quando lo fanno.

“Mi sento egoista… Mi sembra di perdere tempo… Desideri e bisogni personali possono aspettare: c’è sempre qualcosa di più importante e di più urgente da fare prima”. Solo il 20% si è detta in disaccordo con questa affermazione, mentre i padri sono il 33%.

“Manca una cultura della cura di sé, considerata troppo spesso come una pratica accessoria, come “uno sfizio” che non genera alcun tipo di produttività. La maggior parte delle madri associa la cura di sé a una assenza, la propria. Ed è così che un momento di ricarica è immediatamente vissuto come tempo sottratto ad altro, mancata cura di altri. A questo si aggiunge un motivo più pratico: la percezione di mancanza di tempo si traduce nella creazione di una gerarchia di priorità dove la cura di sé finisce quasi sempre all’ultimo posto.” – così ha commentato i dati Martina Borsato, Data Strategist di Lifeed.

L’ 88% delle madri che dedicano tempo a sé ha più capacità di iniziativa

I dati dell’Osservatorio Vita- Lavoro di Lifeed invece dimostrano che il tempo dedicato a sé stesse e alla cura di sé, oltre a migliorare il benessere, allena nelle madri sei competenze fondamentali, utili anche nel il mondo del lavoro:

“Sappiamo che la cura di sé ha un impatto positivo sul nostro benessere. Ma c’è dell’altro: quando la cura di sé passa dall’essere un evento occasionale a una pratica continua e integrata nella quotidianità, ci permette di allenare molte delle competenze che ci rendono efficaci, anche sul lavoro. Ecco perché nelle aziende il benessere dei collaboratori non dovrebbe essere argomento esclusivo di chi si occupa di welfare” – ha concluso Martina Borsato.

Di questi temi si parlerà nel corso del Digital Talk “Le competenze delle madri trasferite sul lavoro” organizzato da Lifeed il 5 maggio, durante il quale Alice Brioschi presenterà il libro “Non sei il tuo senso di colpa. Riflessioni contro il mito della “supermamma” (Prospero Editore, pp.216) di cui Martina Borsato è coautrice.

Assieme a loro prenderanno parte al talk Francesca Martino, coordinatrice Spazio Donna Milano, We World, che condividerà uno spaccato della realtà postpandemica raccontando storie di donne in difficoltà e Sabina Tarozzi, Responsabile Welfare di UnipolSAI, che affronterà il tema del ruolo delle aziende e degli individui, portando la testimonianza dell’impegno di UnipolSAI nell’attuare programmi che mirano a legittimare la genitorialità condivisa.

Da marzo 2022, oltre 700 milioni di persone nel mondo hanno guadagnato un diritto: quello all’assenza produttiva. L’unico attore che aveva il potere di farlo succedere così in fretta in tutto il mondo, facendo un’operazione al tempo stesso politica e culturale, era LinkedIn, e lo ha fatto: ha inaugurato infatti l’era dei “career break”, attivando nella propria profilazione la possibilità di riempire i vecchi vuoti con delle definizioni, dotando così la vita lavorativa di un nuovo vocabolario.

Li ha chiamati, appunto, “career break”: pause di carriera, anche se la parola break viene dal verbo rompere, quindi semanticamente sono più delle rotture che degli intervalli. La lingua inglese consente poi miracolosamente di leggerli sia come rotture nella carriera che come rotture “finalizzate alla” carriera, ed è forse per questo che in italiano non sono stati tradotti, mantenendogli il privilegio dell’ambiguità.

Nel fare questa scelta, LinkedIn ne ha fatte anche delle altre, tutte piuttosto significative per la cultura del lavoro. Innanzitutto, ha scelto quali categorie inserire sotto il cappello delle interruzioni lavorative, legittimando così una serie di accadimenti della vita e dovendo al tempo stesso dargli un nome che fosse inclusivo e semi-esaustivo di tutte le possibilità.

La quantità di impegno profuso si evince dal numero delle categorie tra cui è oggi possibile scegliere: la tassonomia delle transizioni di vita inaugurata da LinkedIn si compone di sole 13 opzioni laddove, se chiunque di noi si mettesse a elencare il numero di previsti ed imprevisti che ci possono allontanare dalla carriera (parola che deriva dal termine carro, indicando la strada per esso tracciata), non riuscirebbe a stare sotto le 50 definizioni.

Ed è davvero il segnale di un gran lavoro: le 13 categorie ‘linkediane’ si dividono quasi equamente tra famiglia, lavoro e dimensione personale, in alcuni casi con una certa specificità e in altri con un’apertura che però non ne indebolisce la comprensione. Eccole tradotte in italiano, anche se oggi vengono presentate anche in Italia in inglese:

1. lutto

2. transizione lavorativa

3. caregiving

4. genitorialità full time

5. anno sabbatico

6. licenziamento/posizione eliminata

7. salute e benessere

8. perseguimento di un obiettivo personale

9. sviluppo professionale

10. rilocazione

11. pensione

12. viaggio

13. volontariato

La seconda scelta è stata quella di presentare queste opzioni in modo nuovo: dimostrando sulla base dei dati che periodi di assenza hanno riguardato in passato il 62% dei lavoratori e che un altro 35% sa già oggi che ne avrà in futuro, LinkedIn evidenzia infatti che questo costituisce uno stigma nel momento del reingresso, anche solo perché un manager su cinque dichiara apertamente di rigettare a priori questo tipo di candidati.

Il rifiuto va poi ben oltre questo 20% di manager: la strada del “ritorno” in carreggiata è tortuosa per molti altri motivi, manifesti o meno. Si tratta a tutti gli effetti di un enorme bacino di talenti che finisce in una zona grigia delle valutazioni a causa di uno stereotipo culturale che vede le persone frazionate a seconda dei loro diversi usi: con questa vista, se l’area adibita al lavoro impiegatizio viene “spenta” non c’è altro da vedere, valutare, misurare.

LinkedIn si raccomanda quindi di saper guardare le persone nella loro interezza e rivela che il 51% dei manager riconsidererebbe lo stesso candidato prima rigettato se sapesse “perché” ha quella pausa nel CV.

Vederci quindi, meglio e di più, per rompere lo stereotipo del “qui non c’è niente” attraverso una narrazione più ricca e più vera delle nostre vite. Sembra facile a dirsi. Il problema è che gli stereotipi regnano soprattutto nell’urgenza e nell’incertezza: sono sempre efficaci scorciatoie, producono errori già noti e sono protetti da tutti gli strumenti, procedure e convenzioni che hanno generato negli anni.

L’indicazione di LinkedIn è quindi quella di aguzzare la vista per saper riconoscere le competenze che queste pause hanno generato per il semplice fatto di essere intense esperienza di vita.

L’articolo originale è stato scritto da Riccarda Zezza e pubblicato su AlleyOop, blog de Il Sole 24 Ore. Per leggere l’articolo integrale, clicca qui.

Negli anni successivi all’arrivo della pandemia, le aziende hanno vissuto grandi cambiamenti con impatti notevoli sul fronte del mercato del lavoro e dell’employability: innanzitutto c’è stata un’accelerazione della transizione digitale e, di conseguenza, è aumentato lo skill mismatch. La pandemia ha anche portato le persone a focalizzarsi maggiormente su se stesse, un aspetto che si lega al fenomeno delle Grandi dimissioni.

Come è cambiato, quindi, il concetto di benessere per le persone e per le aziende? Quali sono le nuove priorità e quali capacità sono state sviluppate? Se ne è discusso nel corso della Presentazione dei risultati dell’Osservatorio Vita-Lavoro di Lifeed basati sulla Survey 2021 e di quelli dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano.

Dalla ricerca del Politecnico è emerso che solo il 9% dei lavoratori dichiara di sentirsi bene su tutte e tre le dimensioni del benessere (fisica, psicologica, sociale) e che l’engagement è sceso dal 20% dell’anno scorso (già un dato basso) al 14% attuale.

Come spiega Martina Mauri, Direttrice dell’Osservatorio HR Innovation Practice, per la funzione HR delle aziende diventa necessario mettere in pratica una strategia di “Connected People Care” volta a connettere le persone attraverso strumenti digitali, per favorire il loro empowerment e coinvolgimento, valorizzandole a 360 gradi e considerando anche le loro competenze soft. In questo contesto, l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali risulta fondamentale per la presa di decisioni, la personalizzazione dei servizi, la comunicazione e il coinvolgimento delle persone.

Lo studio evidenzia, però, che poche organizzazioni hanno consapevolezza delle risorse e dei talenti che hanno al loro interno, relative alle competenze di ruolo delle persone. Proprio su questo aspetto, dai dati dell’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed presentati da Chiara Bacilieri, Head of Data di Lifeed, emerge che la maggior parte dei talenti delle persone si trova nella vita privata, dunque fuori dai confini organizzativi: il 70% nei ruoli personali, il 30% nei ruoli professionali.

Questo suggerisce alle aziende che partire dall’ascolto e dallo sviluppo della consapevolezza delle persone, con un approccio Data-driven, è la strada per aiutarle a trasferire competenze tra vita privata e professionale, facendole esprimere in modo più aperto e trasformando le difficoltà in opportunità, sia a livello individuale sia organizzativo.

D’altra parte, come sottolinea Fortunato Costantino, People care, Employees & Unions Relationship Manager di Q8 Kuwait Petroleum Italia, la pandemia ha aumentato l’autoconsapevolezza degli individui, i quali richiedono oggi un ascolto più attento ai loro bisogni, anche in ambito professionale. Nel valorizzare le molteplici dimensioni identitarie delle persone, Q8 promuove una formazione omnicomprensiva e interdisciplinare che favorisce l’esercizio delle competenze allenate dagli individui nei loro diversi ruoli di vita.

Ma per trarre vantaggio da questa visione, secondo Costantino, serve innanzitutto un cambiamento culturale che permetta di creare un’organizzazione socialmente sostenibile, con un approccio olistico alle varie dimensioni di vita delle persone.

Questa visione ha un impatto anche sul raggiungimento degli obiettivi finanziari e sulla misurazione delle performance. Dal punto di vista del profitto aziendale, la chiave è creare un legame tra gli impegni di sostenibilità e i risultati finanziari, favorendo l’equilibrio con i bisogni delle persone. Sul fronte delle prestazioni dei singoli, il passaggio richiesto alle aziende è quello dalla verifica statica e periodica dei risultati a una valutazione dinamica che guarda più al futuro che al passato, anche attraverso la pratica del feedback continuo.

Oggi, dunque, non è più sostenibile separare le dimensioni di vita privata e professionale. Ne è convinto Federico Pistillo, Marketing & Communication Strategy di Grenke Italia, secondo cui non possiamo nemmeno dividere le ‘soft’ skill da quelle ‘hard’, perché le prime permettono di sviluppare le seconde e per far funzionare l’organizzazione servono entrambe.

Favorire una contaminazione tra la sfera privata e quella lavorativa, accogliendo in modo positivo la somma di transizioni di vita di ognuno, porta vantaggi a tutti gli attori coinvolti: Pistillo evidenzia come, quando una persona è più soddisfatta, è più portata a dare di più anche sul lavoro e questo fa evolvere l’organizzazione in modo più efficace.

Per realizzare tutto ciò, è necessario che l’impresa renda le proprie azioni coerenti con ciò che dichiara, attraverso il ‘buon esempio’ del management.

La proposta di legge presentata alla Camera per un congedo di paternità retribuito a tre mesi (invece degli attuali 10 giorni) ha riacceso i riflettori su un tema che spesso rimane in secondo piano nel dibattito pubblico: la genitorialità è anche una questione maschile e, se condivisa, porta benefici sia ai padri sia alle madri.

Gli ultimi due anni di pandemia e di lavoro da remoto hanno reso ancora più evidente che il diritto alla parità nell’esercizio della genitorialità non è più rinviabile. Lo dimostra l’analisi condotta dall’Osservatorio Vita-Lavoro di Lifeed, secondo cui i padri lavoratori non percepiscono più il ruolo professionale come preponderante nella loro vita: si sentono infatti in primis padri (71%) e solo dopo professionisti (42%).

Come si riflette tutto questo in ambito lavorativo? Come possono le aziende valorizzare le esperienze di vita e le competenze dei loro collaboratori padri? Se ne è discusso nel corso del Caring Company Digital Talk Le competenze dei padri trasferite sul lavoro promosso da Lifeed, attraverso le testimonianze di manager di importanti aziende.

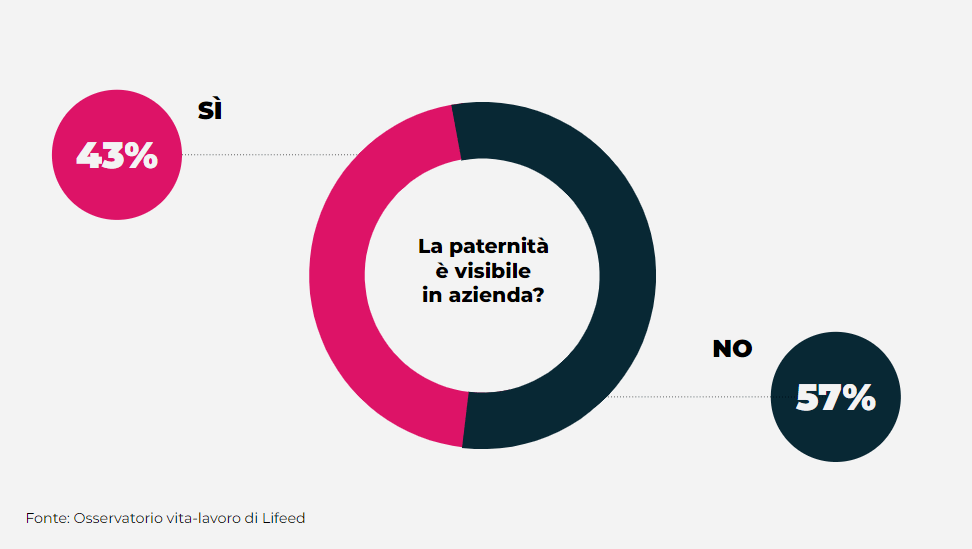

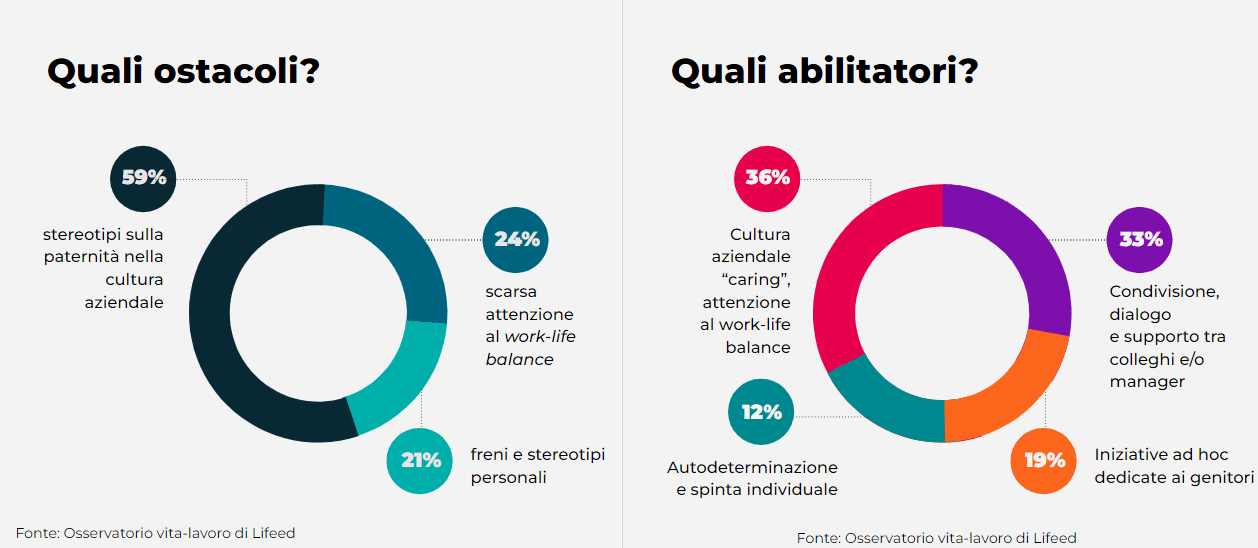

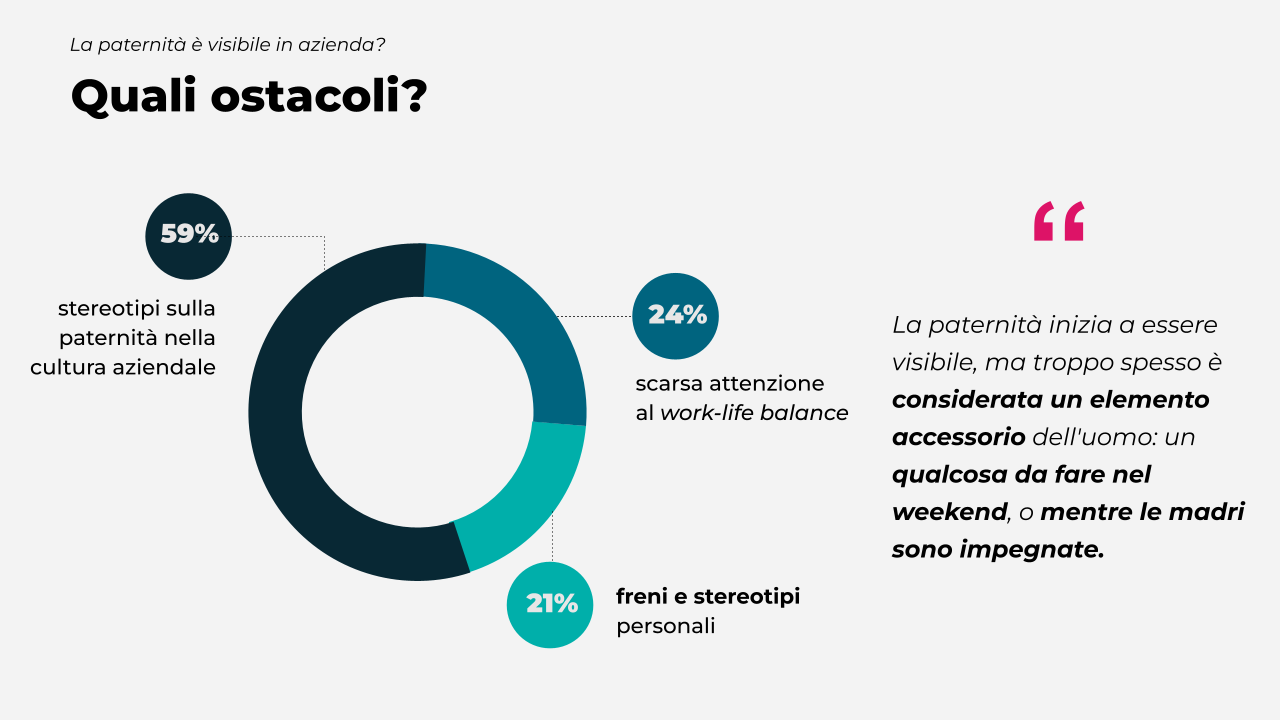

Innanzitutto ci si chiede se oggi la paternità sia visibile nelle aziende. Dall’analisi delle riflessioni dei lavoratori papà partecipanti ai percorsi Lifeed, risulta ancora alta (57%) la percentuale di padri che non si considerano “visti” sul luogo di lavoro. Ciò è dovuto a ostacoli che, secondo i padri stessi, vanno dalla cultura aziendale che tende a mantenere separata vita privata e lavoro, alla scarsa attenzione al work-life balance da parte dell’azienda, fino agli stereotipi personali.

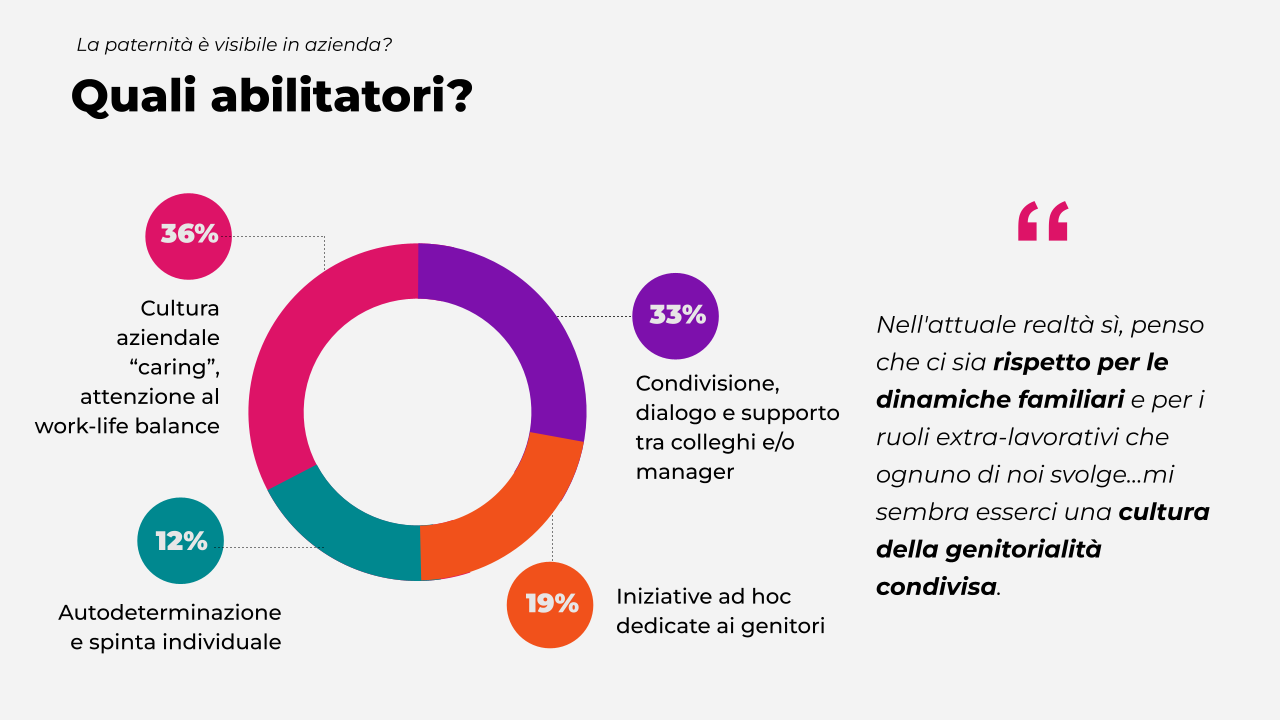

Ma esistono anche abilitatori che, secondo i partecipanti, possono ‘accendere’ sul luogo di lavoro il potenziale della paternità: una cultura aziendale ‘caring’ che mostra attenzione al work-life balance e ai ruoli extra lavorativi delle persone; un clima di condivisione, supporto reciproco, apertura al dialogo tra colleghi, manager e collaboratori sul tema della paternità; iniziative ad hoc dedicate ai genitori; l’autodeterminazione e la volontà dei singoli.

La tipologia dell’azienda e i valori organizzativi sono fondamentali, insieme alla spinta individuale, per influenzare la visibilità della paternità in azienda. Ne è convinto Stefano Angilella, HR Director Avanade ICEG, secondo cui il contesto aziendale è l’elemento più importante per far sì che l’esperienza genitoriale sia un patrimonio di competenze per l’azienda stessa.

Tra le numerose iniziative di supporto alla genitorialità, Avanade ha realizzato un manifesto che impone il congedo di paternità obbligatorio: una misura che va nella direzione di favorire la gender equality e che rende strutturale questa opportunità, con l’obiettivo di far vivere l’esperienza genitoriale appieno, di pari passo con il percorso di crescita professionale.

Il percorso di visibilità dei padri rientra in un cambiamento culturale aziendale che, soprattutto in Italia, richiede tempo e il superamento di stereotipi sui ruoli privati e lavorativi. Per Ivan Basilico, Sviluppo risorse umane e welfare di Ferrovie Nord Milano tutti i soggetti coinvolti (dallo Stato alle singole persone) devono lavorare in modo collettivo per superare gli ostacoli.

In questa direzione, possono essere utili misure aziendali, come quelle attuate da FNM, che spostano il focus dalla quantità alla qualità del lavoro, valorizzano l’ascolto e la libertà di parlare della cura e della genitorialità come qualcosa che fa acquisire competenze trasversali tra vita e lavoro, la flessibilità di orari, lo Smart working e iniziative specifiche a favore dei genitori.

Anche Ruggero Dadamo, Chief People Officer di Sisal sostiene che a contare molto sia l’aspetto normativo. In mancanza di un maggiore supporto da parte dello Stato, le aziende possono mettersi in ascolto delle loro persone e renderle serene nel raccontare le proprie esperienze genitoriali che possono rompere stereotipi culturali, creando ‘papà-ambassador’ in azienda.

Sempre per accompagnare i dipendenti papà in questo cambiamento culturale, Sisal ha messo in campo anche misure a favore dei figli dei dipendenti per orientarli verso discipline STEM e per aumentare le loro competenze digitali, oltre a iniziative specifiche per supportare i dipendenti genitori durante la pandemia.

Matteo Gori, Global Marketing Director di Barilla, spiega che oggi ci troviamo all’interno di un ‘percorso evolutivo’ nel quale gli individui sono chiamati a prendere l’iniziativa e le aziende possono mettere in moto un circolo virtuoso. La singola persona può quindi giocare un ruolo molto importante per abilitare il cambiamento e, in questo senso, l’autodeterminazione è fondamentale.

Ma quali sono i vantaggi di questa visione nella vita privata e nel lavoro? Il congedo parentale – racconta Gori citando la propria esperienza personale – aiuta a raggiungere l’equilibrio dei carichi di cura, mentre la genitorialità rende manager migliori, più curiosi, con una visione laterale, consapevoli di poter vivere un distacco più sano tra vita privata e lavoro e capendo di avere priorità diverse.

Per rendere la paternità un fattore distintivo e positivo, va fatto prima un lavoro sui valori culturali dell’azienda. Secondo Alessandro Mancini, Responsabile Relazioni Sindacali e Welfare di Trenord, la funzione HR ha un ruolo centrale in questo senso e i percorsi formativi sono molto importanti per coinvolgere i padri nella realizzazione del cambiamento.

Mancini evidenzia come il fenomeno della denatalità in Italia sia preoccupante e per questo bisogna lavorare sul tema della paura delle persone di non essere all’altezza del compito di genitore o di perdere qualcos’altro di importante nella propria vita diventando genitori. Le iniziative durature di benessere organizzativo possono essere utili per valorizzare le unicità di ognuno e garantire un maggiore equilibrio dei carichi di cura.

Osservatorio vita-lavoro di Lifeed: più di un papà su due nell’ultimo anno ha sentito di dover scegliere tra vita privata e professionale. Ma 7 padri lavoratori su 10 hanno sviluppato le competenze di ascolto, empatia e gestione del cambiamento proprio grazie al rapporto con i loro figli.

Milano, 14 marzo 2022 – È ancora alta la percentuale di papà che non si considerano “visti in azienda”.

Per il 57% dei padri infatti, il ruolo di genitore non è visibile sul luogo di lavoro. È quanto emerge da un’analisi approfondita dell’Osservatorio Vita-Lavoro di Lifeed, la società di education technology a impatto sociale che dal 2015 attraverso un metodo di apprendimento proprietario, il Life Based Learning, trasforma le transizioni di vita e le relazioni di cura in momenti di apprendimento e di sviluppo delle competenze soft.

Nel 59% dei casi, a ostacolare il riconoscimento del ruolo di padre in ambito professionale è una cultura aziendale che tende a mantenere separata vita privata e lavoro. Infatti più di un papà su due (il 54%) nell’ultimo anno si è sentito nelle condizioni di dover scegliere tra vita privata e professionale. Tra gli ostacoli emersi il 24% riguarda una scarsa attenzione ai ruoli extra lavorativi della persona (e al work life balance) da parte dell’azienda.

Nel 20% dei casi, i lavoratori in aziende di diversi settori e dimensioni (padri tra i 29 e i 58 anni) indicano tra gli ostacoli della paternità sul lavoro la propria capacità di esprimersi nel ruolo di genitore in azienda, legata a stereotipi personali. Sono i papà stessi, in questo caso, a percepirsi come lavoratori esclusivamente in ufficio e papà solo quando sono in famiglia, come se i due ruoli potessero essere nettamente separati.

LE 4 SOLUZIONI PROPOSTE DAI PAPA’

Che cosa, secondo i padri stessi, potrebbe accendere anche sul luogo di lavoro il potenziale della loro paternità?

IL ROI DELLA PATERNITA’ SUL LAVORO: DUE DATI SORPRENDENTI

Quando la paternità è riconosciuta e valorizzata anche sul lavoro, i padri si sentono liberi di mostrare in azienda ciò che sono e ciò che hanno imparato grazie a questa esperienza:

“Consentire ai papà che lavorano di esercitare appieno il diritto e il dovere di genitori è un potente acceleratore, un allenatore di competenze utilissime in azienda – ha commentato Riccarda Zezza, CEO e co-founder di Lifeed – Gli uomini delle nuove generazioni non percepiscono più il ruolo lavorativo come preponderante nella loro vita: si sentono infatti prima padri (71%) e solo dopo professionisti (42%). Questo cambiamento è già intorno a noi, permea la società. Riconoscere queste mutazioni sociali e rappresentarle non è solo utile per migliorare la qualità del nostro lavoro, ma è indispensabile anche per una maggiore integrazione delle donne– sulle cui spalle ricade il maggior peso di cura familiare- nella vita economica e civile del Paese. La strada verso il diritto alla parità nell’esercizio della genitorialità sembra ancora ddrammaticamente lunga, ma il cambiamento è in atto e le imprese che sapranno spingerlo ne trarranno solo benefici”– ha concluso Zezza.

Metodologia

L’analisi quantitativa dei dati è riferita ad un campione di oltre 1200 lavoratori a cui è stata poi associata un’analisi qualitativa su 200 . Si tratta di padri (di età compresa tra 29 e 58 anni, lavoratori in aziende di diversi settori e dimensioni) che hanno partecipato a un percorso Lifeed basato sull’autoconsapevolezza, che ha fatto emergere competenze e risorse allenate grazie alla pratica genitoriale.

Oggi lo scenario del mondo del lavoro è profondamente diverso rispetto al periodo pre-pandemia. Le priorità delle persone sono cambiate e le modalità organizzative si sono trasformate in modo radicale, probabilmente per sempre. Di conseguenza, anche il mercato del lavoro non è più lo stesso.

Lo Smart working è diventato sempre più diffuso e le persone si sono trovate spesso a lavorare dalla propria casa. In questo contesto, come rileva l’Annual Survey 2021 dell’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed che ha coinvolto 1.258 partecipanti ai suoi percorsi formativi, c’è stato uno spostamento di focus delle persone verso il proprio benessere.

Tra i ruoli di cura, il 40% dei partecipanti riconosce di prendersi cura di sé, un aumento del 90% rispetto al dato 2020 (dove solo il 4% riconosceva di prendersi cura di sé). Questo dato potrebbe essere indice di una maggiore attenzione al benessere personale e di una aumentata consapevolezza.

La pandemia resta per il terzo anno consecutivo la transizione più forte per le persone (74%). Ma ciascun partecipante alla Survey di Lifeed afferma di vivere anche altre transizioni personali, come diventare genitore o caregiver, cambiare lavoro, casa, ecc.

In questo scenario, è interessante osservare come il dato sulla leadership risulti più alto per coloro che si prendono cura di qualcuno, a casa o sul lavoro. Se infatti in generale il 77% riconosce di aver migliorato questa capacità, la percentuale sale all’84% per i neo genitori, all’80% per i caregiver e al 79% per i genitori.

Anche prendersi cura di qualcuno sul lavoro aumenta le capacità di leadership, come dimostra il dato sull’83% dei manager (+6% rispetto alla media). Questi dati suggeriscono come oggi, nelle aziende, la leadership debba mettere al centro delle proprie azioni la parola “cura”.

VUOI SCOPRIRE TUTTI I RISULTATI DELLA SURVEY? SCARICA IL WHITEPAPER