Sono disponibili i finanziamenti del bando “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”. L’obiettivo dell’iniziativa rivolta alle imprese è quello di favorire il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo l’esperienza del parto.

La misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri mira infatti a “promuovere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia”.

Finalità dell’avviso è quindi quella di incentivare lo sviluppo di progetti capaci di fornire un sistema integrato di strumenti quali benefit, facility e servizi alla persona atti a concorrere sinergicamente alla risoluzione di problematiche comuni alle lavoratrici madri dopo l’arrivo di un nuovo figlio.

L’agevolazione è rivolta alle imprese, consorzi e gruppi di società collegate o controllate, per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Per accedere al finanziamento occorre presentare la domanda via PEC all’indirizzo AvvisoRiParto@pec.governo.it entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022. (per tutti i dettagli clicca qui).

Lifeed si inserisce in questa iniziativa attraverso due percorsi di self-coaching, quelli per neogenitori con figli 0-3 anni e per i genitori con figli fino a 18 anni, entrambi finanziabili in quanto legati alla formazione delle mamme in ottica di work-life balance e rientro a lavoro.

Le due soluzioni hanno l’obiettivo di aumentare le competenze a disposizione dei genitori, in particolare delle mamme lavoratrici, favorendone benessere e autoefficacia. Madri e padri ne escono più forti e con nuovi talenti che possono utilizzare sia a casa sia sul lavoro.

D’altra parte, oggi in Italia il tema del rientro al lavoro delle lavoratrici madri è molto attuale e rappresenta ancora un problema irrisolto. Basti pensare che oltre 42mila genitori si sono licenziati in un anno dopo l’arrivo della pandemia, di cui il 77% mamme (dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul 2020). All’origine delle dimissioni c’è proprio la difficoltà di conciliare vita privata e professionale.

Eppure, come Lifeed è in grado di dimostrare attraverso i suoi percorsi, diventare genitori è una palestra unica per sviluppare capacità relazionali, organizzative e di innovazione sempre più richieste dalle aziende.

Grazie ai percorsi Lifeed, quindi, le aziende hanno l’occasione di ottenere i finanziamenti del bando #RiParto per favorire il ritorno al lavoro delle lavoratrici madri dopo la nascita di un figlio.

Oggi il mondo organizzativo è caratterizzato dall’eterogeneità: culture, generazioni ed esperienze che rendono gli individui unici. Favorire diversità e inclusione è diventato un fattore di competitività per le aziende. Ma si tratta di una moda passeggera o di una reale priorità?

Come ricordato da Robin Ely e David Thomas nell’articolo Getting Serious About Diversity (Harvard Business Review, 2020) il rischio dell’attuale retorica sulla diversità è quello di cadere in luoghi comuni, o in un “Diversity washing”, senza raggiungere i risultati sperati.

Tra i principali luoghi comuni ci sono: confondere la correlazione con la causalità (per esempio non è stata rilevata alcuna relazione significativa tra la diversità di genere nei board e le prestazioni aziendali); oppure affermare che una forza lavoro diversificata migliori le prestazioni finanziarie (non ci sono studi che dimostrano un legame automatico); lo stesso vale quando si sostiene che un team diversificato prenda decisioni migliori (al contrario, ciò può aumentare le tensioni e i conflitti).

Come è possibile, quindi, trasformare la D&I in un reale valore? Secondo i ricercatori dell’Harvard Business Review, non è sufficiente ‘aggiungere’ diversità: ciò che conta è come un’organizzazione lavora su di essa, in particolare seguendo tre direttrici: potere, parità, apprendimento.

Quando le persone appartenenti a gruppi identitari diversi sono in grado di riflettere e discutere il funzionamento del team e del modo di lavorare (potere), quando hanno le stesse possibilità di accedere alle risorse economiche, decisionali, di status (parità) e quando sono abilitate a riconoscere le loro differenze e ad apprendere da esse, anziché minimizzarle o negarle (apprendimento), allora la diversità può diventare davvero una risorsa.

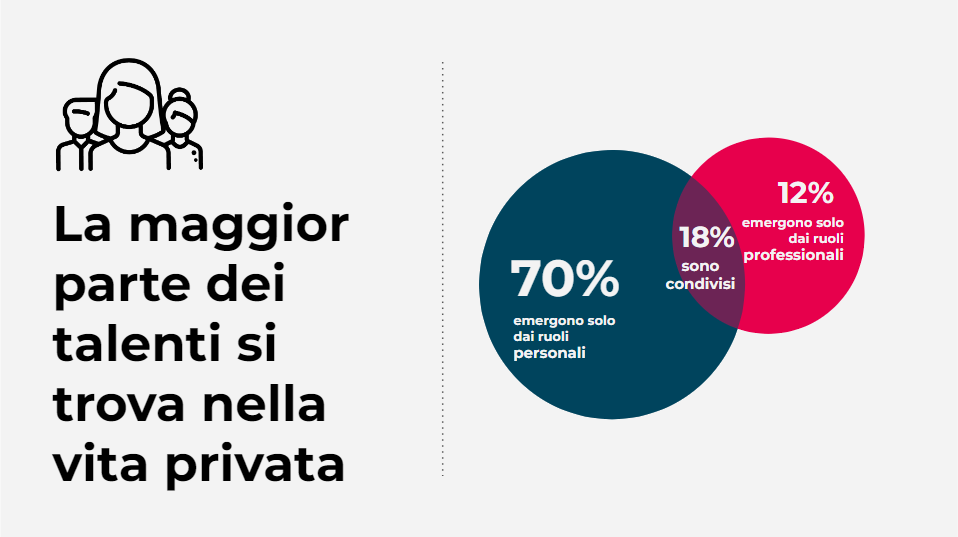

D’altra parte, come emerso dalle riflessioni dei partecipanti all’esercizio di self-discovery MultiMe® Finder di Lifeed, nelle persone convivono ogni giorno mediamente cinque ruoli (di cui solo 1,5 lavorativi) e ciascuno di questi ruoli viene espresso in media attraverso cinque tratti caratteriali. Non solo: è emerso che il 70% dei talenti delle persone si trova nei ruoli personali e familiari. Un potenziale nascosto che, confrontato con la percentuale di talenti espressi solo nei ruoli professionali (12%), fa capire quanto talento rischi di essere sprecato sul lavoro.

Questo talento può essere valorizzato attraverso un apprendimento basato sulla vita che consente alle persone di esprimere tutte le loro capacità in ogni ruolo di vita, personale e professionale. Per le aziende si prospetta un miglioramento di ciò che Lifeed ha definito il “Diverse Talent Index”, che misura la percentuale del talento complessivamente disponibile che viene usata sul lavoro.

Di tutto questo si è discusso nel corso del Caring Company Digital Talk “La forza della diversità” promosso da Lifeed, attraverso i dati presentati da Martina Borsato, Data Strategist di Lifeed, le testimonianze di esperti del mondo HR che hanno condiviso le best practice aziendali nell’ambito della Diversity&Inclusion e la moderazione di Chiara Sivieri, Customer Executive di Lifeed.

Innanzitutto è essenziale che i valori dichiarati dalle imprese vengano agiti concretamente e con coerenza. Ne è convinta Valeria Icardi, Customer Team Director & D&I ERG Leader di Barilla, azienda che intende l’inclusione come parte integrante della propria cultura e del proprio codice etico.

Non solo: la D&I per Barilla è anche un imperativo strategico che supporta il modello di business aziendale. Infatti, creando un legame tra le iniziative di diversity e le performance aziendali è possibile vincere eventuali resistenze manageriali e dimostrare l’utilità dei programmi di D&I anche in termini di profitto.

Per farlo, è necessario che un’organizzazione faccia un lavoro di pianificazione e azione sul tema. Oltre ad essersi strutturata al suo interno con un apposito Global D&I Board e figure come il Chief Diversity Officer, Barilla ha introdotto gli Employee Resource Groups (ERG), gruppi di dipendenti volontari che promuovono attivamente una cultura inclusiva e favoriscono il cambiamento in azienda, dialogando con i loro omologhi all’estero.

Per arrivare a questa maturità, l’azienda ha inizialmente avviato partnership con società specializzate, con l’obiettivo di costruire solide basi sulla cultura della D&I, poi ha introdotto specifiche metriche per misurare l’efficacia dei programmi di inclusione.

Secondo Icardi, avere una comprensione più profonda della società e valorizzare l’unicità delle persone permette di trasferire questa cultura sia all’interno dell’azienda sia nei confronti dei clienti.

La reputazione di un’azienda e la sua capacità di attrarre talenti passano anche attraverso una concreta strategia di Diversity & Inclusion, come sottolinea Teresa Mancino, Talent & Learning Lead di ING, società che in ogni Paese in cui opera ha professionisti di riferimento per promuovere la Diversity & Inclusion.

Per l’azienda, ciò che ha fatto la differenza nel successo delle politiche di D&I è stato adottare un approccio concreto per tradurre i valori in comportamenti personali e iniziative aziendali che favoriscono realmente l’inclusione.

La misurazione costante e l’ascolto attraverso apposite survey si sono rivelate utili per far sentire coinvolte le persone, mettere in campo piani d’azione bottom-up e monitorarne l’efficacia nel tempo. In Italia, per esempio, ING ha costruito una HR dashboard per misurare il livello di diversity in vari ambiti aziendali.

Secondo Mancino, ogni dipendente ha un talento, ma solo un ambiente sano e inclusivo può aiutare le persone a far emergere questo talento.

Creare una relazione profonda e positiva tra inclusione e performance è possibile se la D&I viene adeguatamente inserita in un progetto complessivo. Ma, come evidenzia Andrea Rubera, People Caring & Inclusion Manager di TIM, in Italia bisogna ancora investire molto sulla comunicazione (soprattutto nelle Piccole e medie imprese) per aumentare la consapevolezza del management sul fatto che la D&I ha una correlazione diretta con il business.

Per esempio, un effetto positivo è stato riscontrato da TIM sul coinvolgimento dei propri dipendenti. Attraverso una ricerca svolta in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma, l’azienda ha verificato l’impatto delle iniziative di D&I sulle persone, notando che chi affermava di sentirsi più incluso aveva anche i valori più alti di engagement (il livello medio è aumentato di 20 punti negli ultimi tre anni).

Tra le tante iniziative messe in campo dall’azienda a favore della diversità, c’è la “TIM For Inclusion Community” nella quale le persone possono suggerire all’impresa azioni, formare gruppi di lavoro e realizzare progetti da far approvare da un’apposita commissione interna.

La community si basa su tre driver principali: far emergere i bisogni dal basso, perché la persona deve essere protagonista dell’espressione dei propri bisogni; valorizzare l’unicità della persona, per far emergere tutti gli aspetti della sua identità; lasciare tracce, cioè affermare l’impegno dell’azienda sulla D&I sia attraverso documenti interni sia tramite la comunicazione esterna.

L’inclusione è una delle aree di impatto principali (insieme al well-being e al talent development) delle azioni incentrate sulla cura delle persone da parte delle aziende. Su questo tema, Lifeed ha realizzato il whitepaper “La cura come leva di inclusione, benessere e sviluppo dei talenti”.

Il Gruppo Unipol è impegnato da anni con un’offerta di Welfare che mira a rendere la vita più profonda e più leggera, tramite programmi focalizzati sui due pilastri fondamentali della cura: genitorialità e caregiving.

Per ampliare e rafforzare le proprie iniziative a supporto della genitorialità, il Gruppo Unipol ha introdotto nel 2017 Master Child di Lifeed, rivolto a colleghi e colleghe neogenitori.

L’obiettivo era far emergere, sia a livello personale che a livello aziendale, tutta la ricchezza dello sviluppo di competenze trasversali che l’esperienza genitoriale genera e creare una contaminazione positiva tra i due ambiti.

I dati su Master Child evidenziano il potenziamento della capacità di tenere insieme l’identità di genitore con quella di professionista, l’aumento di energia, competenze e scambio positivo tra i due ambiti. A tutto questo si aggiunge un incremento nell’identificazione con l’azienda.

“Con Lifeed abbiamo voluto legittimare ancor più in azienda che il prendersi cura dei figli libera energie positive e fa fiorire le persone e i risultati lo dimostrano”, afferma Sabina Tarozzi, Responsabile Programmi di Welfare di Unipol.

Oggi lo scenario del mondo del lavoro è profondamente diverso rispetto al periodo pre-pandemia. Le priorità delle persone sono cambiate e le modalità organizzative si sono trasformate in modo radicale, probabilmente per sempre. Di conseguenza, anche il mercato del lavoro non è più lo stesso.

Lo Smart working è diventato sempre più diffuso e le persone si sono trovate spesso a lavorare dalla propria casa. In questo contesto, come rileva l’Annual Survey 2021 dell’Osservatorio vita-lavoro di Lifeed che ha coinvolto 1.258 partecipanti ai suoi percorsi formativi, c’è stato uno spostamento di focus delle persone verso il proprio benessere.

Tra i ruoli di cura, il 40% dei partecipanti riconosce di prendersi cura di sé, un aumento del 90% rispetto al dato 2020 (dove solo il 4% riconosceva di prendersi cura di sé). Questo dato potrebbe essere indice di una maggiore attenzione al benessere personale e di una aumentata consapevolezza.

La pandemia resta per il terzo anno consecutivo la transizione più forte per le persone (74%). Ma ciascun partecipante alla Survey di Lifeed afferma di vivere anche altre transizioni personali, come diventare genitore o caregiver, cambiare lavoro, casa, ecc.

In questo scenario, è interessante osservare come il dato sulla leadership risulti più alto per coloro che si prendono cura di qualcuno, a casa o sul lavoro. Se infatti in generale il 77% riconosce di aver migliorato questa capacità, la percentuale sale all’84% per i neo genitori, all’80% per i caregiver e al 79% per i genitori.

Anche prendersi cura di qualcuno sul lavoro aumenta le capacità di leadership, come dimostra il dato sull’83% dei manager (+6% rispetto alla media). Questi dati suggeriscono come oggi, nelle aziende, la leadership debba mettere al centro delle proprie azioni la parola “cura”.

VUOI SCOPRIRE TUTTI I RISULTATI DELLA SURVEY? SCARICA IL WHITEPAPER

Nel 2019 se ne contavano appena 570mila. Nel periodo più duro del lockdown sono arrivati a superare la soglia di 6 milioni, per poi ridursi nell’arco degli ultimi mesi a poco più di 4 milioni. Secondo le stime dell’Osservatorio sullo Smart working del Politecnico di Milano, nel periodo post pandemia in Italia ci saranno 4 milioni 380mila smart worker, l’8% in più di quanti se ne contano oggi. E la diffusione del modello di lavoro agile farà ancora la differenza in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

La stima è basata sui piani elaborati dalle aziende per i prossimi mesi. Le organizzazioni si stanno dividendo tra quante, pur volendo bilanciare presenza in ufficio e lavoro a distanza, stanno cercando di consolidare i modelli sperimentati durante la pandemia e quante sembrano invece voler procedere in senso opposto, cercando un ritorno alle precedenti modalità di lavoro.

Rispetto al picco del 2020, dunque, nei prossimi mesi ci saranno 2,5 milioni di smart worker in meno. “Stiamo diminuendo il benessere e frustrando le aspettative di milioni di lavoratori che hanno compreso che un modo diverso di lavorare è possibile e spesso straordinariamente appagante ed efficace. Stiamo rinunciando a creare un mondo del lavoro, una società e territori più attrattivi e inclusivi”, ha sottolineato Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart working. “Si sono create opposte tifoserie pro e contro lo Smart working, assimilandolo di fatto al lavoro ‘forzato’ da casa e non invece alla ricerca di equilibri più adatti al contesto”.

Dopo il grande esperimento di lavoro a distanza vissuto nei mesi del lockdown, le organizzazioni hanno dovuto adattarsi. Nelle grandi imprese è aumentato il numero di progetti strutturati: l’81% ne ha almeno uno e vede di buon occhio l’adozione di policy ad hoc per definirne i confini. Nove imprese su 10 puntano, così, a proseguire l’esperienza. Nelle Pmi è prevalso, invece, un approccio informale, favorito dalla minor complessità organizzativa. Il 44% delle Piccole e medie imprese si dichiara, però, disinteressata al fenomeno: una Pmi su tre abbandonerà lo Smart working, frenata dalla difficoltà di conciliare attività e remotizzazione e dall’assenza di processi digitalizzati.

Eppure, il lavoro non è un luogo, ma un risultato. Come dice Pierroberto Folgiero, CEO Maire Tecnoimenont, occorre separare il concetto di obiettivo dalla necessità di mostrare il badge. “La vera frontiera dello Smart working non sta tanto nel convincere il collega a cambiare il luogo in cui svolge la sua attività, ma nel cambiare il paradigma manageriale e il mondo in cui i capi sono abituati organizzare il lavoro dei collaboratori”.

Anche il mondo del welfare e del caring del dipendente va ripensato. Secondo Stefano Trombetta, Talent & Organization Lead di Accenture Strategy & Consulting, occorre tenere a mente che non esiste più soltanto un dipendente fisico, ma c’è anche un dipendente digitale. “Il nostro ‘io fisico’ ha alle spalle anni di performance, il ‘gemello digitale’ invece è ancora neonato e va accompagnato nel suo percorso di crescita e miglioramento”. Nella nuova dimensione del lavoro servono leader consapevoli e positivi, che si mostrino coerenti con i valori aziendali nella loro leadership quotidiana. Dentro ogni azienda convivono diversi profili di persone: tenerne conto significa saper leggere e rispondere a bisogni diversi.

In questo senso, l’esperienza vissuta nella pandemia è stata utile per rivalutare i modelli organizzativi di luogo e di orario in modo più coerente con le esigenze dell’organizzazione e delle sue persone. Più della metà delle grandi imprese ha riscontrato una crescita dell’efficienza e dell’efficacia nel lavoro e nove aziende su 10 hanno visto progressi significativi nel work-life balance dei collaboratori.

A risentire dell’introduzione del lavoro da remoto, invece, sono stati soprattutto la comunicazione tra colleghi e i livelli di engagement. Abituati a vivere gli scambi in modo spontaneo e meno strutturato, i lavoratori hanno dovuto fare uno sforzo in più per condividere informazioni e conoscenza anche fuori dall’ufficio. Il contesto pandemico, poi, ha influito negativamente sul coinvolgimento, a prescindere dalla modalità di lavoro adottata.

Confrontando le percezioni di smart worker e lavoratori che hanno continuato a lavorare in sede, l’Osservatorio del Politecnico ha riscontrato un impatto negativo molto simile, con rispettivamente soltanto il 7% e il 6% di persone che si è sentito pienamente ingaggiato. Gli smart worker hanno sofferto di più di overworking (dedicando un’elevata quantità di tempo alle attività lavorative e trascurando i momenti di riposo) e del cosiddetto tecno-stress. Un lavoratore su quattro ha subito un impatto negativo a livello comportamentale o psicologico a causa del frequente ricorso alle tecnologie.

Nonostante le difficoltà, i benefici di lavorare almeno in parte da remoto restano evidenti. Il contesto ibrido ha facilitato l’apprendimento di nuove competenze digitali, sia in chi ha operato da casa sia in chi si è dovuto interfacciare dalla sede di lavoro con i colleghi a distanza. Il 42% degli smart worker ritiene di aver migliorato le proprie digital soft skill e lo stesso vale per il 25% degli altri lavoratori. Tra i benefici del lavoro ibrido, l’Osservatorio evidenzia proprio l’inclusione di persone con diversa propensione e abilità nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

Secondo i dati raccolti, lo Smart working si rivela di supporto alla genitorialità e a quanti si prendono cura di persone anziane o non autosufficienti in più di otto casi su 10. Inoltre facilita l’inclusione di persone che vivono lontano dalla sede lavorativa, di neoassunti e persone con disabilità e contribuisce alla valorizzazione dei talenti. Senza dimenticare gli effetti sull’ambiente: applicare lo Smart working per una media di 2,5 giorni alla settimana si traduce in un risparmio annuo di 123 ore di commuting (il tragitto da casa all’ufficio), pari a 1,8 milioni di tonnellate di CO2.

Alla luce dell’esperienza degli ultimi mesi, un lavoratore su tre non vorrebbe tornare a lavorare in ufficio. La maggioranza comprende i benefici della presenza e preferirebbe passare al lavoro ibrido. “Questa eterogeneità è una sfida importante per le imprese”, sottolinea Corso. “Con lo spettro della Great resignation e il 40% dei lavoratori che vorrebbe cambiare lavoro nei prossimi sei mesi, non porsi il problema si rivela una strategia miope. E definire policy uguali per tutti potrebbe non essere una risposta sufficiente”.